cooking names of Myanmar

ミャンマー料理の調理法のまとめ

ミャンマー料理の情報が少なく、日頃のネット検索や海外のレシピ本、ミャンマー語の翻訳を駆使して、伝統的な調理法の名前と概要をまとめてみました。

随時更新していく予定です!

参考文献及びSpecial Thanks:

- https://www.academia.edu/

- NPO法人 日本ミャンマー・カルチャーセンター

- Ko Myo Myo

ヒン

メインとなる「おかず・お惣菜」を指します。日本では「ヒン」=カレーという意味合いで使われていることが多いですが、スパイスが入っていなくてもミャンマーでは「ヒン」というのでご注意を。

スィービャン

ミャンマー独特の調理法とも言われる”油戻し煮”と言われ、全ての水分が油で蒸発するまで調理す手法です。たっぷりの油で玉ねぎ、香味を炒めた後に、水(お湯)を入れ、水分がなくなるまで煮込みます。蒸発する際にカラメル化が起きることで美味しいヒンが出来上がります。

ビルマ料理の油が上にたっぷり浮いたカレーといったらこのスィービャン(油戻し煮)で作られてるおかずといっても良いでしょう。

スィージャンイェージャン・スィーレーイェーレー

油と水が半々あるようなヒンのことを指します。ジャンは直訳すると「残る」。油をスィー、水はイェーという意味のため、「油残る水残る」という意味があります。

この調理法の場合、油の量はスィービャンよりも少なく、野菜や豆類を入れるケースが多いヒンです。(写真はダヌー族のチェッタースィージャンイェージャンヒンです)

ヒンレー・ヒンバウン

いわゆる「ごった煮」を指すワード。多くの種類の食材を使って長時間煮る料理を指します。

チェ

「水」や、油、水、いくつかの材料やスパイス、玉ねぎ、にんにく、しょうがなどを使い蒸発するまで調理するような料理を指します。

「チャッテー」という動詞は「ご飯を作る」の意。

フナッ

フナッテーが「蒸す」という意味ですが、「自身が持つ水分で煮込む」という表現が一番近く英語では「Brased」に近い調理法です。ナスや、牛肉のフナッはビルマ料理でよく出てきます

トウッ

トウッ(トウ)とは、「和える」という意味。ミャンマー料理店のメニューには「トゥ」と書かれているのが多いのですが、発音的には有気音ではっきりと「トウッ」と言うのが正しいそう。

ミャンマー料理の醍醐味とも言える「和える」食文化は、ミャンマーでは重要な調理法。

この合える調理法「トウ」の昔ながらの調理法は「手で和える」こと。

和え方で料理の腕が左右されると言われるほど、ミャンマーでは重要な調理技術。

今ではビニールグロープをつける機会も増えましたが、基本は素手で麺や野菜をオイル・調味料と共に一気に和えるのがミャンマー流です。

トウッ

日本のカタカナで表記すると「和える」を意味する「トウッ」と同じく、「包む」を指すミャンマー語のカタカナ表記は「トウッ」。

はっきりと「トウッ」を発音するのではなく、息を吹きかけるような囁き声の「トォ」に近い「トウッ」なんだそう。

シャン州・カヤー州の名物料理「ヒントウッ」はバナナや他の葉にご飯や米粉、おかずを包んで蒸した料理ですが、ここでつかわれる「トゥ」は、包むの意味で使われています。

ピョウ/ビョウ

ピョー/ビョーは、「茹でる」の意味。ミャンマーで人気のゆで豆「ペービョウ」などでお馴染み

ヒョウ/ピョウ

ピョーとは異なり、ヒョウは「湯どおし」するという意味。

ジョー

「ジョー」という名前の料理は「炒める」「揚げる」どちらも指す調理法名です

ピョージョー

直訳すると、「ゆで揚げ」。最初から液体がある状態から火をかけて調理をしますが水と油の比率でいくと油の方が多い状態。

水分が蒸発するにつれて具材に油がまわりカラメル化が起きるのが特徴です。スィービャン(油戻し煮)に似ている調理法です。

キン

キンとは英語で「Grill」に該当するいわば「焼き物」系を指します。

英語で言うと、「トーストする」、「バーベキューする」ような網などを使い炭火などを使って焼く料理を指します。

ポウ

ハウッとは英語で「Bake」に該当するいわば「焼き物」系を指します。

直接火で焼くのではなく、遠赤外線を使って焼くような料理を指します。

フロー

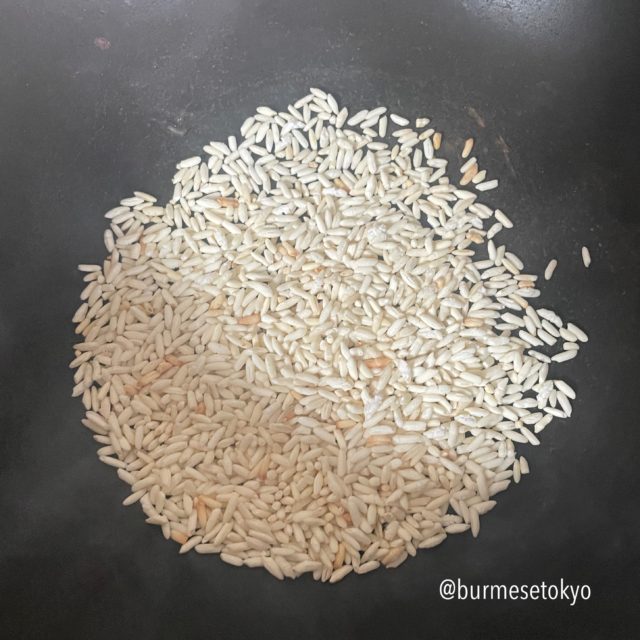

フロー(小さいフのイメージ)は、空炒りするような料理名となります。特にサンローと言われる、お米を炒ってスープにする料理はミャンマーや少数民族で多くあります。

オーナッ / オーガッ

平たい鍋で(いわゆるフライパン)水分が蒸発するまであまり混ぜずに炒め焼きする調理法。鍋を温める前に、液体と油・調味料を入れてから火をつける。鍋に焦げ付くギリギリを狙う感じでカラメル化を目指します。焦げ付きやすい鍋やフライパンは注意が必要です。

パウン

パウンは「蒸す」を意味します。動詞ではパウンデー。中華インスパイアの料理には多く蒸し料理が存在します。

キョー

煮沸して溶かすという意味。

アチンティ

いわゆる「漬物・ピクルスする」という料理名です

タナッ

いわゆる「漬物・ピクルス」の中でもオイル+酸味でつけられた物を指すようです。インド・ネパールのアチャールにかなり近い料理です。

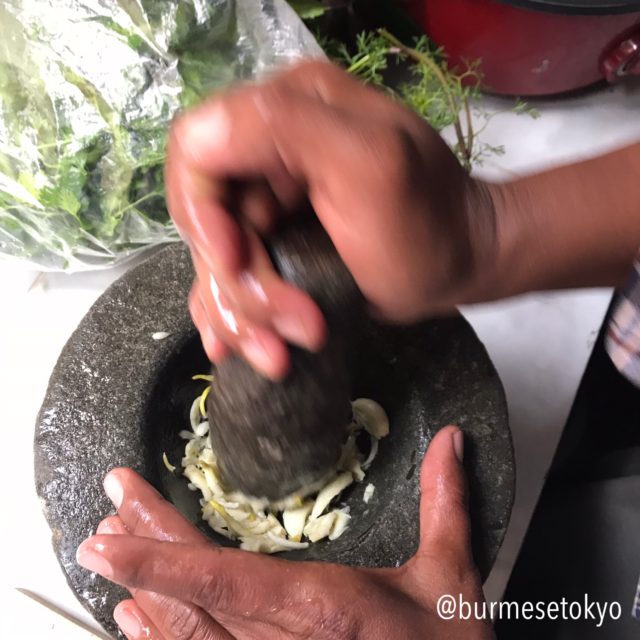

タウン・ダウン

「すりつぶす・たたく」の意。タイのソムタムにも似ている青パパイヤを叩く料理は「ディンボーディーダウン」と呼ばれます。

ネ

ネは「こねた」の意。捏ねるの動詞は「ネーレー」。肉に下味をつけて捏ねるなど表す場合は「ネーレー」と言います。

また、シャン州のインレー湖付近の名物「シャンタミンネ」のネはご飯を手で捏ねたあと、丸おにぎりのように整形したり、平なお皿に平たく整形されてから提供します。タミンタウン(たたく)よりは、お米の粒がやや残っていますが手でこねている分少しご飯が潰れてネチっとしているのが特徴です。

ポゥ

ポウッは、「炙り(焼き目をつける)」を指していて、例えばミャンマーでよく食べられている干し魚をあぶった料理は「ンガチャウ(干し魚)ポゥ」と呼ばれるそうです。

料理以外にも焼き菓子で上に焦げ目を少しつけるような場合に「ポゥ」がついた料理名になるそうです。

ヘーレィ

「切る(Cut)」の意。

ノゥノゥスィンレー

細かく刻むの意。

その他よく使う料理名

- A syat Hin(アサッヒン):「辛い」のおかず

- A Cho Hin (アチョーヒン):甘い(辛くないの意)おかず

- Cho Chin Hin (チョーチンヒン):甘酸っぱいおかず

- Kala Hin (カーラーヒン):多くの種類のスパイスを使ったおかず

- Chin Yay(チンイェイ): サワーディップ・サワーソース(酸っぱい水 )

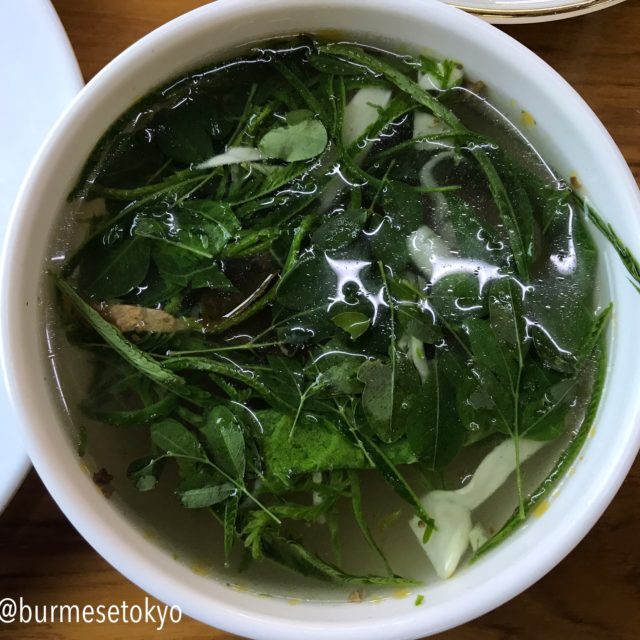

- Hin Cho(ヒンチョー):辛くないクリアスープ

- Hin Gar/ Hin Khar(ヒンガー):胡椒がたくさん入った辛いクリアスープ